2017年9/3 本日名古屋にて行われた「薬膳・漢方検定」を受験しました。

薬膳漢方検定とは

日本漢方養生協会が全国4ヶ所で行う検定試験です。

詳しくは↓

東京、大阪、名古屋、福岡で本日第6回の検定試験が行われました。

2018年の試験について

2018年8月26日開催の第8回は名古屋開催なし

(画像は公式サイトより)

申し込み締め切りは2018年7/19です。

*申し込みは公式サイトからwebで申し込みします。

近くでの開催がない方は通信講座の資格取得講座もお勧め↓

薬膳漢方検定ってこんな試験

試験はマークシート形式で100問、60分です。

基本的にはテキストを丸暗記していれば解けると言われています。

過去問などの類は販売されていません。

*追記*合格しました

無事合格しました

ただ、終了してみて思ったのはわざわざ試験勉強をしてリアルで会場に向かって受験するより在宅の資格取得講座の方がラクということ。

(詳しくは↓に書いてます)

試験を受けた感想

学生を終えてかなり年月が経っているわたしにとって試験時間の60分がまずキツイ。

硬い木の椅子(大学で行われました)に座っているのもしんどいですし

そもそも60分100問も解き続ける精神力がないのです。

途中で眠たくなりながらなんとか見直しまで終えて帰宅しました。

途中退場はできません。

早く終わっても1時間拘束されます。

また、試験問題は回収されますので「薬膳漢方検定過去問」で検索しても出て来ません。

受験者は何名?

わたしの受けた会場は70名。90%が女性でした。

若い方からご高齢の方まで幅広くいらっしゃり、欠席の方は10名ほど。

なので実質60名。

開始40分ほど前から集まり始め、終了して外に出るまでの約2時間弱、試験管以外一切喋らないのがちょっと不思議。

(でも試験とはそういうものですよね)

会場風景を写真撮ってる人もいませんし

着いて早々Twitterに書き込んでる人も(見た感じは)いないのです。

ただ黙って静かに勉強し、試験が終了しますと我先にと勢いで皆さん帰られました。

今回の出題傾向は?

「公式テキストを丸暗記すれば合格できる問題」

とよく言われてますが、

丸暗記って本当に丸暗記です。 かなり細部まで出題されます。

↓こちらが公式テキスト

テキストを覚えさえすれば解ける問題ばかり。

なのでこのテキストをどれだけ読み込み暗記するかがとても重要になります。

今年の試験内容

公式テキストの巻末と公式サイトに練習問題が載っているのですが、これらに掲載されているものとは出題傾向が違いました(これに少々驚きました)

練習問題は優しいのです。

テキストの目に入りやすい部分を抜粋して「こういう症状になるのはなんでしょう」という聞き方が多いのですが、実際の試験では読み飛ばしがちな細かい部分から聞く問題が多いのです。

帰経から食材を答える問題がかなり多め

例えば『肝の働きを良くし、貧血や美肌、美髪効果が期待できるものは?』

と聞かれた場合、答えは『ひじき』となります。

「帰経はあまり出ない」という話をどなたかのブログで拝見したのですが今回はとても多かったと思います。

帰経をほぼ捨てていたわたしにとってこれは少々悲しい事でした。

せめて乾物のところだけでも完璧に

お野菜、果物、肉魚調味料と全ての帰経を短期間で覚えるのは困難だと思います。

(困難じゃないかもしれませんがわたしには困難でした)

特に出題数の多い(と感じたのが)「なつめ」や「薏苡仁」「シナモン」等の乾物のところです。

他の食材はなんとなくのイメージを掴む程度でもこの乾物のところは細部までしっかりと暗記しておいた方が無難。

*ブログに食材の五味と五性をまとめてますのでよろしければこちらもどうぞ

それ以外も万遍なく全編出題されていました

漢方、養生、薬膳について

気血水それぞれの不足や滞り

五臓の役割や不足の時の症状

季節の養生や男女の養生

それと間間に挟まれたコラムの内容からも3〜4問出ていたように思います。

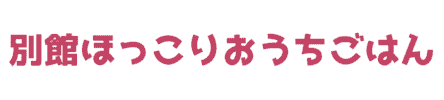

わたしは試験開始直後にまず「五行色体表」を用紙に書き留めました。

これを見ながら問題を解いていくと若干落ち着いて解く事ができます。

これから受験される方に

合格率は70%と言われていますが、不参加の人を含めての数字。

実際は「来た人はほぼ受かる」などという意見もある薬膳漢方検定ですが(落とすための試験ではない為)

これ本当に殆どの人が受かるのかな?

と疑問に思える問題でした。

聞き方がテキストそのままではなくわかりにくいものが多いからです。

ですがわたしのようにうっすら覚えるのではなく、しっかりと隅々まで完璧に暗記していれば恐らく90点以上取れる問題。

真面目に取り組んでいれば難しいものではないのだと思います。

この辺り、結構出ました↓

木火土金水や五臓(肝心脾肺腎)、五味(酸苦甘辛鹹)、五悪(風熱湿燥寒)の特徴やトラブル。

テキストだと点在して書かれているのでわかりにくく、頭に入りにくいのですよね。

一欄にまとめておくと理解しやすかったですし

試験前にちらっと見て勉強するのにも良かったです。

不安な方は講座を受講しよう

この検定は検定対策講座も2回用意されています(別途申し込み要)

わたしはそこまでお金をかけるのもどうかなと思い参加していませんでしたが

参加してその時の出題傾向を聞いておくのも良いかもしれません。

また、資格試験ではないのでテキストで勉強だけして試験は受けなくても、知識が身につくならいいのではないかなとも思います。

(それくらいわたしにとってリアルでの試験受験は面倒でした)

試験は今のところ年2回開催されています。

次回は恐らく2018年1〜2月ではないかと思います。

ご興味あられます方は今からの対策をお勧めします。